मन के किमियागार रचनाकार दोस्तोवस्की और मुक्तिबोध….

डॉ. भारती शुक्ला

हवाबाग कॉलेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश

ईमेल: bhartivts@gmail.com

मोबाईल: 9407851719

सारांश

फ्योदोर दोस्तोवस्की से मुक्तिबोध की गहरी मित्रता है दोनों के बीच सदी के अंतराल के बाद भी मुक्तिबोध की कहानियों को पढ़कर यह बात समझी जा सकती है। इंसान को परत दर परत खोलना और उसके साथ हाथ पकड़कर चलते हुए ये लेखक जीवन की प्रतिकूलताओं से जूझते हुए भी सपने-बुनना नहीं छोड़ते। टुकड़े-टुकड़े जिंदगी को एक कुशल कारीगर की तरह संवेदनाओं के धागों सेतुरपाई करते हुए जोड़ते चलते हैं जिसमें जीवन रमा हुआ है। कहानियों में मनुष्य और उसका जीवन इस तरह बहता महसूस होता है कि पाठक उस बहाव में स्तब्ध, कौतूहल से भरा, अपने आप से बात करता, बहता चला जाता है। ये कहानियां जीवन के ठोस अनुभवों की कहानियां हैं जिसके केंद्र में मनुष्य है।

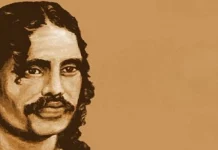

इन लेखकों ने अपने समय की अंर्तकथा को गहन और विस्तृत फलक पर समझा/देखा और अभिव्यक्त किया। तमाम विवादों, टांग खीचने की ईष्याओं के बीच आर्थिक कष्टों के बीच, प्रतिद्वंद्विता के कटु अनुभवों के बीच भी दोस्तोवस्की ने अपनी रचनात्मक सफलता के शिखर को पाया। मुक्तिबोध को जीते जी अपनी विकट प्रतिभा को सम्मान देने वाली न तो साहित्यिक दुनिया मिली, न बौद्धिक दुनिया। ‘पिस गया दो पाटों के बीच ऐसी ट्रेजिडी है नीच’ कहने वाले इस अदभुत रचनाकार ने फासीवादी चेहरा भी देखा पूंजीवाद की विद्रुपता भी देखी और बौद्धिकों का दोगलापन भी…।

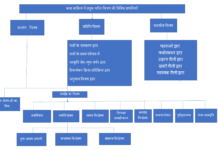

इन दोनो लेखकों की कुछ कहानियों जैसे दोस्तोवस्की की दिल का कमजोर,एक अटपटी घटना, एक थी विनीता और मुक्तिबोध की विपात्र,जिंदगी की कतरन, क्लाड ईथरली को इस आलेख का आधार बनाया है।

मुक्तिबोध मनुष्य के गहनतम गुहालोक से उसके अंतरंग भाव के सूक्ष्म तारों को बुनकर जिस तरह साक्षात खड़ा कर देते हैं उसे पढ़ते हुए हमेशा दोस्तोवस्की याद आते हैं मन के कहीं बहुत गहरे तार इन दोनो सर्जकों को जोड़ते हैं।

बीज शब्द

हिरास, गुहालौक, अन्तश्चेतना, औपनिवेशिक मानस, आक्रांत, आत्मतंत्री, निर्वासन, निःसंग, तिरस्कृत, जार शाही, आत्मदमन, विद्रूप स्वप्न चित्र।

शोध आलेख

दोस्तोवस्की एवं मुक्तिबोध की कहानियां आत्मकथात्मक हैं जैसे खुद की खुद से बोल रहे हों, परंतु सही मायने में, जैसे ‘ग्लोब’ पर खड़े होकर पूरी दुनिया को देखते हैं जहां से पूरी दुनिया उनके साथ और वो पूरी दुनिया के साथ चल पड़ते हैं। ‘मुक्तिबोध गहरे अंतर्द्वंद और तीव्र सामाजिक अनुभूति के कवि हैं। मुक्तिबोध गोत्र हीन व्यक्ति हैं हिंदी में उनका कोई पूर्वज नहीं खोजा जा सकता है। उनके पूर्वज टॉलस्टाय, दोस्तोवस्की, गोर्की इत्यादि थे।’

मुक्तिबोध ने जीवन के संत्रासों से भागने की कोशिश नहीं की, दुखों में डूबे नहीं बल्कि उनके सामने खड़े हुए ये अनुभूतियां उनकी रचनात्मकता का अभिन्न हिस्सा बन और उनकी विकट अभिव्यक्तियों में कड़वी दवा की तरह शामिल हुई। ‘आजकल संत्रास का दावा बहुत किया जा रहा है अगर मुक्तिबोध का एक चौथाई तनाव भी कोई झेलता तो उनसे आधी उम्र में मर जाता और बिना कुछ किए ही मर जाता।’

जारशाही का दमन झेलते तमाम प्रतिकूलताओं के बाद दोस्तोवस्की को जीवन काल में ही गौरवमय उदात्त मुकाम हासिल हुआ। रूस के साथ पूरी दुनिया ने उनका अभिवादन किया, किंतु मुक्तिबोध सत्ता, फासीवाद एवं समकालीनों की उपेक्षा का, षड्यंत्र का और छल का शिकार हुए, उन्हें उनकी मृत्यु के बाद मूल्यांकित किया गया। इसलिए जरूरी है कि दुनिया के फलक पर मुक्तिबोध नाम के तारे को अब उसकी सही जगह पर रखा जाए। सामाजिक असंगतियों और प्रतिकूलताओं से अभिन्नतः समय को पढ़ते हुए,उस समय की विकटताओं ने उन चरित्रों को गढ़ा जो आज भी हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं। सृजन के उद्भट मानवीय क्षणों के रोमांच से ये सर्जक गुजरते हैं। इनका विश्वास है कि मानव मन मूलतः विद्रोही है और उसकी आत्मा मुक्ति के लिए निरंतर छटपटाती है उसे समझौतों से बेहतर नष्ट हो जाना लगता है।

इनकी कहानियों में नफासत ओढ़े कमीनगी से भरे चरित्र, झूठ और पाखंड से ढंकी आत्मछबियां, अपने-आप से दूर भागते और भीड़ में अपने-आपको ढूंढ़ते, पहचान पाने/बनाने के संघर्ष से गुजरते, समझौतों को नकारते, कृतज्ञताओं को ढोते, अभिजात्यपन ओढ़ नुकीले नाखूनों से रिश्तों को कोंचते, मौका परस्त लोग निराशाओं के स्याह तालाब के किनारे बैठे प्यार को, जीवन को, आल्हाद को जीते लोग, आत्माभिमानी स्त्रियां, असुरक्षाओं से घिरे भयभीत लोगों का गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। समाज के दोगलेपन, पाखंडपूर्ण आचरण की त्रासदी को बिना किसी परायेपन के अपने कंधों पर ढोते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि मुक्ति अकेले में अकेले को नहीं मिलती। यातना के रास्ते ही मनुष्य अकल्पित प्राप्त और करिश्माई तक पहुंचता है मनुष्य ऐसा प्राणी है जो हर हाल में जीने का आदी हो जाता है मेरे विचार से यह मनुष्य की सबसे अच्छी परिभाषा है।’

पतनशील जीवन मूल्यों और मनुष्य की गरिमा को खोते समय के साक्षी हैं ये लेखक।साक्षी तो एक समय के बहुत से लोग होते हैं पर उसकी रग-रग से वाकिफ उसके खिलाफ खड़े होने वाले ये कलाकार, मानव आत्मा के जासूस बन अवचेतन के बीहड़ जंगलों के गुहा लोक में एक चित्तता और आल्हाद के साथ दाखिल होते हैं।

उनका जीवन और साहित्य दो अलग पटल नहीं है जो जी रहे थे वही लिख रहे थे। निजताओं को समग्रता में और समग्रता को निजता में समेटे ये रचनाकार लगातार लड़ते हैं। हर रचना अगली लड़ाई को बयां कर रही होती है उदासी और निराशाओं से गुजरते हैं, परंतु जिंदगी को पूरी तल्लीनता, से पूरी प्रखरता से व्यक्त करते हैं। गहरी उदासी को समेटे जिंदगी की तमाम बेचैनियों की गवाह इन रचनाओं को पढ़ते हुए सिर पर जैसे घन पड़ते हैं। एकांतिक अंधेरे में डूब से जाते हैं परंतु मन की परतों की यह सघन पड़ताल आतंकित नहीं, सजग कर देती है जीवन सत्यों के प्रति। ‘एक घनघोर बारिश से टकराती हुई सुबह का गीला सन्नाटा उनके जीवन की शून्यता को बढ़ाता है। गली में दौड़ता लड़का वह गली में भाग रहा है मानो हजारों आदमी उसके पीछे लगे हों, भाले लेकर, वरछियां लेकर वह हांफ रहा है। मानो लड़ते हुए हार रहा हो, वह पीछे देखता है उसका पीछा करने वाला कोई भी तो नहीं है, पर ऐसा कौन था जो उसका पीछा कर रहा था। लगातार पीछा कर रहा था? देखता हूं हजारों प्रश्न लाल बर्रों से उसके ह्रदय के अंधकार मार्ग पर वेग के कारण सूं-सूं करते हुए उसका पीछा कर रहे हैं। उसको व्याकुल कर देते हैं और वह निस्सहाय उसमें घिर जाता है और निकल नहीं पाता।’

इस तरह आक्रामक स्वप्न चित्रों की दीर्घ ऋंखला मुक्तिबोध की अंतश्चेतना का अभिन्न हिस्सा है, जहां से व्याकुल संवेगों से भरे चरित्र आकार लेते हैं। जिंदगी की कतरनों को समेटते हुए यही निसंग व्याकुलता दोस्तोवस्की के वास्या और अर्कादी (कहानी दिल का कमजोर) मैं भी दिखाई देती है अवलोकन की गहरी दीर्घ प्रक्रिया दोनों लेखकों में अंतरभुक्त है। भावनाओं के अंतर्द्वंद को उन्होंने हमेशा एक (कन्फेशन) आत्म स्वीकृति की तरह लिखा। ‘वे चमकीले कमरों से बचते थे, भीड़ से वे जल्द से जल्द भाग निकलना चाहते थे अपने तंबाकू की गंध, किताब और कागजों से भरे कमरे में पहुंचने के लिए अकेले-अकेला होने के लिए।’

दोस्तोवस्की वंचितों के प्रति गहरी विनम्रता अनुभव करते हैं, वंचितों पर लिखते हुए जितनी उदासी अनुभव करते हैं उतना ही खौलता हुआ मस्तिष्क और रोता हुआ मन उनके अंदर हलचल मचाए रखता। वे निरंतर उन दो दुनियाओं के बीच संघर्ष करते हैं, जो उनका परम आंतरिक है, जो अतार्किक है, जो संवेदनाओं, पीड़ाओं और प्यार से भरा हुआ है, जो उनकी आत्मा का घेरा है, जहाँ तर्क नहीं भावानुभूतियों का सघन लोक है। दूसरी ओर बाहरी दुनिया जो बोझिल तर्क-कुतर्क, कार्य- कारण, नफे-नुकसान पर टिकी हुई है। वहाँ वे असहज हो जाते हैं। तीव्र आत्मसंघर्ष के क्षणों से गुजरते हुए मानवीय संपूर्णता को स्पर्श करते हैं।

इस तरह दोनों रचनाकार अपने कालखंड के विशेष प्रतिनिधि हैं। दोस्तोवस्की अंतर्मन की घनी दृष्टि की पैनी प्रतिभा रखते हैं और मुक्तिबोध विचारधारात्मक सरोकारों के साथ मानस पटल पर उतरने वाली संवेदना और बौद्धिक संज्ञान के संश्लिष्ट रचनाधर्मी चिंतक हैं।

दोस्तोवस्की रूस की जार शाही के दौर में लेखकों, बुद्धिजीवियों की भूमिका को लेकर गोष्ठियों में विचार रखते थे। निकोलस प्रथम के राज्यारोहण के साथ ही उसने दो स्तरों पर खुफिया आयोग का गठन किया। प्रथम किसानों (गुलामों) की समस्याओं को समझने के लिए दूसरा बुद्धिजीवियों पर नजर रखने के लिए खुफिया संगठन बनाया। दोस्तोवस्की को एक गोष्ठी में पढ़े गए पत्र के आधार पर गिरफ्तार किया गया। इस गोष्ठी में उनसे पूछा गया कि यदि दासों के पास अपनी मुक्ति के लिए विद्रोह के अलावा कोई विकल्प नहीं हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? तब उन्हें विद्रोह करना पड़ेगा, दोस्तोवस्की का यह स्पष्ट मत था। इसी निर्भीकता के लिए 12 अप्रैल 1949 को उन्हें गिरफ्तार किया गया।’

दोस्तोवस्की का अमानवीय यातनाओं का सफर साइबेरिया तक चला। बस मृत्युदंड से यह सजा कठोर सश्रम कारावास में बदल दी गई इस बात की खुशी थी। इन कठिन दिनों में भी दोस्तोवस्की लगातार लिखते रहे। नई कहानियां, नए उपन्यासों की आधार भूमिका यहां तैयार होती रही। ‘मृत्युदंड दिए जाने के 5 मिनट पूर्व भी फ्योदोर सोच रहे थे यह 5 मिनट व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए उससे अधिक से अधिक ग्रहण करना चाहिए अनादि, अनंत, आलोक में लीन होने से पहले उसकी सारी सात्विकता का आनंद जी लेना चाहिए।’

यह एक सर्जक का अप्रतिम आनंद लोक था जब उसकी आयु महज 27 वर्ष थी। एक लेखक की डायरी में वह लिखते हैं क्या आप जानते हैं मृत्यु दंड का क्या मतलब होता है? जिन्हें छूता हुआ उनके बगल से नहीं गुजरा वह इसे नहीं समझ सकते। मृत्यु दंड से मुक्ति यानी जीवन.. जिसे दोस्तोवस्की हर पल जीना चाहते थे। साइबेरिया की ओर जाते हुए वो अपने भाई को पत्र लिखते हैं मेरे भाई मैं निराश नहीं हूं जीवन हर कहीं जीवन है जीवन हमारे अंदर है हमारे बाहर नहीं, वहां भी मैं मनुष्य के बीच मनुष्य की तरह रहूंगा और हमेशा रहूंगा किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ना, गिर नहीं पड़ना, जीवन का सही अर्थ यही है। यह बात पुनः रेखांकित करने योग्य मुझे लगी।

मृत्यु को इतने करीब से देखने के बाद कठोर कारावास के बंदी के रूप में जाता यह नौजवान फ्योदोर दोस्तोवस्की मनुष्य की नब्ज पकड़े बिना उसे पढ़ लेने वाला गहन संवेदनशील रचनाकार कैसे बना यह समझा जा सकता है। यही कारण है कि जीवन के प्रति इतने उत्कट प्यार से भरे हुए जुनूनी चरित्र दोस्तोवस्की गढ़ पाए। वो जैसे अबोध भाव बोध से तार्किक दुनिया की अनंतता को भेदने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं उनके उपन्यासों, कहानियों के कुछ पात्र असामान्य नजर आते हैं परंतु यह असमान्यता इस कदर मानवीय है, इस कदर इमानदारी से भरी हुई है कि हमारा सामाजिक/दुनियादारी से भरा मानस निरुत्तर हो जाता है। इस महारथ के साथ दोस्तोवस्की उतनी ही सहजता से मनुष्य के अंतर्मन में घुसकर अनिर्वचनीय अनुभव क्षण और अनापेक्षित रहस्य खोज लाते हैं।

वहीं मुक्तिबोध प्रकृति की विराटता और विज्ञान की घुसपैठ को स्वीकारते हुए मनुष्य तक पहुंचते हैं वे दुनियादार आदमी की सामाजिकता की शल्यक्रिया करते हैं और उसके मानस की अनचीन्हीं अशोध्य अनुभूतियों और क्षणों से एकाकार होते हैं उनके चरित्र हमारे अगल बगल में बैठे लोग और हम ही हैं परंतु हम अपने अंतर्मन के उस गुहा लोक की कभी कल्पना नहीं कर पाते, इन गहन अनुभूतियों को व्यक्त करने में जब पारंपरिक भाषिक संरचना और तकनीकी साथ नहीं देती तब फेंटेसी के गूढ़ गहन माध्यम से जीवन के सहज अनुभवों को संवेदनात्मक स्पर्शों के साथ व्यक्त करते हैं। ‘कोई भी प्रतीक तब तक भावोत्तेजना पैदा करता है जब तक उसकी जड़ें सामाजिक अनुभवों की धरती में समाई रहती है। मात्र व्यक्तिगत धरातल पर तो हजारों प्रतीक खड़े किए जा सकते हैं। मुक्तिबोध की फैंटेसी की जड़ें धरती में धंसी हैं उनके बिम्ब और प्रतीक स्वप्नलोक से नहीं जिंदगी की त्रासदियों से आए हैं। ‘मेरे दिमाग में संवेदनाओं और भावों के अजीब रास्ते गलियां और पगडंडियां एक दूसरे से मिलती है फिर समानांतर चलने लगती है फिर एक-दूसरे की ओर दौड़ पड़ती हुई परस्पर काटती हुई भिन्न दिशाओं की ओर निकल जाती है ख्याल जब बहुत तेज हो जाते हैं तो वह वेदनाओं का रूप धारण कर लेते हैं।’

मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया तथा चिंतन धारा का मुख्य आधार प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध की सामाजिक समस्या का फलक रहा है।’

इस युद्ध में भारत को जबरदस्ती झौंका गया। इन युद्धों का असली चरित्र उनके साम्राज्यवादी हित थे जिसमें भारत को कुबेर के खजाने की तरह इस्तेमाल किया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध से उपजे, छलावे, शक्ति संपन्नों के विद्रुप चेहरे तथा उस समय के आर्थिक-सामाजिक हालात के बीच फंसा संवेदनशील मनुष्य।

मुक्तिबोध, भारत के पूरे मुक्तिसंग्राम को क्रांति की तरह जी रहे थे और उसी तरह उसमें शामिल थे। क्रांति जो आमूलचूल बदलती है गुलाम दिलो-दिमाग से मुक्त देश का संघर्ष और स्वप्न, जिसके केंद्र में मनुष्य की गरिमा और उसकी मुक्ति थी यह मालिकों के बदलने के लिए किया गया संघर्ष नहीं था, बल्कि पूरे व्यक्ति, चरित्र और समाज-चरित्र के रूपांतरण का सपना था, जो क्रांतिकारी नौजवानों ने देखा था परन्तु आजादी के तत्काल बाद किसानों, मजदूरों, उत्पीड़ितों का जिस तरह से दमन किया गया, घनघोर व्यक्तिवादी पूंजीवादी चरित्र ने पूरे देश को जकड़ लिया, वहां से तैयार हुई असुरक्षित, खंडित चरित्र, अवसरवादी समझौतों की शर्त पर जीवन जीने की अपरिहार्य शर्त से भरे मनुष्यों की भीड़…। अपने सुख साधन जुटाने, सफल जीवन जीने चमकीले पूंजीवाद (चांद का मुंह टेढ़ा) की आकर्षक दुनिया में फंसे मध्यम वर्ग की प्रचंड वैयक्तिकता निजता के साथ कदम मिलाने में मुक्तिबोध अयोग्य थे। यह अयोग्यता ऐसे तमाम संवेदनशील लोगों के जीवन की शर्त की तरह थी, मुक्तिबोध के अधिकांश समकालीन रचनाकार इस समझौते से भरी दुनिया में शामिल हो गए थे, परंतु मुक्तिबोध ‘हिंदुस्तान के एक कोने में बैठा हुआ मैं एक साधारण ईमानदार मनुष्य उक्त वास्तविकता से बेचैन हो उठा हूं। मैं कभी अपनी टूटी-फूटी गृहस्थी के सामान को देखने लगता हूं अपने फटेहाल बच्चों की सूरत की ओर देखने लगता हूं। दिन भर की चिंता में घुलने वाली अपनी स्त्री की ओर देखकर करुणा से भर उठता हूं और कभी अपने स्वदेश के प्रति कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए स्वयं के बलिदान की बात सोचने लगता हूं… जी हां, शायलॉक ने बेसोनियों से सिर्फ एक पौंड गरम-गरम जीवित देह मांस मांगा था लेकिन आजादी के बाद 1947 से 1960-61 के आज के हिंदुस्तानी शायलॉक तो पूरी की पूरी देह मांग रहे हैं।’

मुक्तिबोध बेगाने समय के सबसे अबोध तीव्र संवेगों से भरे और संवेदनशील लेखक हैं उन्होंने गला दबाए जाने की घुटन को महसूस किया था। अयोग्य व्यापारिक बौद्धिकों के बीच, तंत्र के बीच यह अजनबीयत में खोया रचनाकार था।मुक्तिबोध आजादी के बाद निर्मित हुए मध्यमवर्ग, निम्न मध्यवर्ग की स्वप्न हीनता को सब कुछ सहन कर जीने की बाध्यता भरी चुप के बीच, मर्मान्तक व्याकुलता के साथ उपस्थित थे परंतु यह चुप्पी पलायन कारी चुप नहीं थी बल्कि एक अनोखी दृढ़ और स्थाई कोमलता भरी चुप्पी थी जो कभी नहीं मुरझाती। विचारधारात्मक संवेदनात्मक ठोस अभिव्यक्ति का अखंड मौन था जो व्यवस्था के विरुद्ध और समाज के उत्पीड़तों के साथ था।’

दोस्तोवस्की की कहानी दिल का कमजोर दो मित्रों की गहरी मित्रता की काव्यात्मक शृंखला है जो शुरू से अंत तक आल्हाद और उदासी से भरी हुई है एक मित्र की तरंगे दूसरे तक बिना कहे पहुंच रही हैं। 65 पृष्ठों की यह कहानी पढ़ते समय मन चाहता रहता है कहानी खत्म ना हो। वास्या और आर्कादि निम्न मध्यम वर्ग के चरित्र हैं कठोर परिश्रम करके जीवन यापन करने वाले दो युवा चरित्र हैं उनकी पूंजी सिर्फ उन का श्रम है । लीजा के प्रति वास्या का प्रेम उसे जीवन की अनोखी अनचीन्ही अनुभूति में डूबा देता है यह प्रेम इतना गहरा और एकांतिक है कि वास्या उसके खोने की कल्पना मात्र से डर जाता है। वास्या के अंदर की ईमानदारी, उसकी निर्मलता जितनी प्रेम के प्रति समर्पित है उससे थोड़ा भी कम महत्व उसके लिए उसके काम का नहीं है एक ओर प्रेम है दूसरी ओर कृतज्ञता, दोनों के खो जाने के भय से आक्रांत है वास्या। दरअसल यह उसकी मासूमियत भरी सरलता है, उसकी पवित्रता है, जो उसे हर संबंध को पूरे सौन्दर्य, कौतूहल और समूचे पन के साथ जीने और पाने का आनंद देती है।यह वही नेकनियति है जो उसे हर हाल में रिश्तों के प्रति पूर्ण समर्पण रखने के लिए बाध्य करती है यह कृतज्ञता ही ब्रह्मांड की समूची रचनात्मक ऊर्जा से उसे जोड़ती है वास्या दोस्तोवस्की का युवा अंतर्मन है जब वे मारिया के प्रति एकनिष्ठ प्रेम में पड़ जाते हैं ।

ये कहानी मनुष्य का सूक्ष्म मनोविज्ञान है; जब हम अपने-आप से दूर अपने- आप के खिलाफ आत्मघात और आत्म दमन में पड़े अपने-आप को नष्ट कर रहे होते हैं तब अपने आपसे अपनी पहचान/मुलाकात सबसे दुष्कर हो जाती है।ये कहानी ईमानदार मध्यवर्गीय आदमी की कृतज्ञता को व्यक्त करती दीर्घ कविता है जिसमें टूट कर जीने की इच्छा भी है परिस्थितियों के साथ संघर्ष की अदम्य जिजीविषा भी है बिना शर्त मित्रता का सौंदर्य है और है जीवन का संगीत। उदासी में डुबाने वाली कहानी, जीने का कोई आदर्शवादी फंडा नहीं बताती। जो घट रहा है उसे मनोभावों की तीव्रता, संवेगों से स्पर्श करती है बस।

मुक्तिबोध द्वारा लिखित ‘विपात्र’ को वैसे तो एक दीर्घ कहानी कहा जाता है परन्तु यह ‘एक लघु उपन्यास या एक लंबी कहानी या डायरी का एक अंश या लंबा रम्य गद्य या चौंकाने वाला एक विशेष प्रयोग कुछ भी संज्ञा इसे दी जा सकती है, पर इन सबमें से विशेष है, यह कथा कृति जिसका प्रत्येक अंश अपने आप में परिपूर्ण और इतना जीवंत है कि पढ़ना आरंभ करें तो पूरी पढ़ने का मन हो और कहीं भी छोड़ें तो लगे कि एक पूर्ण रचना पढ़ने का सुख मिला। ‘क्योंकि मैं कविता/कहानी की जड़ें तात्कालिक जिंदगी में उसमें रचे-बसे इंसानों में खोज रहा था।’

विपात्र सरल जिंदगियों के तल्ख अनुभवों से भरा आख्यान है। मैं अनगढ़ और खुरदुरा हूं। मुक्तिबोध का यह खुरदुरापन उनकी कहानियों, कविताओं की ऊर्जा है, जहां से यह तय होता है कि कवि समाज के किस पक्ष के साथ खड़ा है। मैं बचपन से मानस विश्लेषण को अपना विषय बनाता रहा हूं। यह मानस विश्लेषण विपात्र की आधार भूमि है। क्लाड ईथरली कहानी अपराध बोध को अलग-अलग पहलुओं से परखती है। समझौतों और बेचारगी के बीच मनुष्य का, मनुष्य की तरह दिखाई देते रहने का पाखंड, भद्र समाज में अपने आपको जीवित रखने के प्रयासों की ऊहापोह से भरे मानव मन को मुक्तिबोध विपात्र में विस्तार देते हैं और मनुष्य के सामाजिक अंर्तविरोधों, कमीनगी से भरी आत्म स्वीकृतियों, जीवन जीने की बाध्यताओं से निर्मित समझौतों के आदर्शवादी मुलम्मों को परत-दर-परत आवेग भरी फेंटेसी के जरिए खोलते हैं… सब ओर सघन-आत्मीय नीला एकांत फैला हुआ है और उसके अंधेरे नीले में फूटे-टूटे आंगन में खिली हुई रातरानी महक रही है और उस अहाते में जो पीली धुंध भरी खिड़की है, उसमें से मैं सड़क पर झांक कर देखता हूं कि बात क्या है?

यह झांक कर देखना किसी दीवार के आरपार देखना नहीं है, बल्कि मध्य वर्ग के मन की परतों के उस ओर झांकना है। ‘यह दृश्य मेरे अंतःकरण में संस्कारशील गरीबी की सारी वेदना, कष्ट, ममता, भावावेश, आलिंगन-चुंबन, निस्सहायता और कठोर निर्मम आत्मनियंत्रण के मानव चित्रों के साथ जुड़ा हुआ है। दिल फाड़ देने वाले रोमांस, कदम-कदम पर नैतिक प्रश्नों के सींग उठाने वाली जीवन परिस्थितियां, बेतहाशा आंसू, भद्दे लगने वाले आंसू और उन्हें थामकर रखने वाली जबरदस्त डांट, दिल के भीतर बैठा हुआ एक चाबुकबाज हेडमास्टर जो उच्छश्रृंखल प्रवृत्तियों को मुर्गा बनाकर खड़ा कर देता है। इन सबसे मिलकर मध्यवर्ग का जीवन बना है।

जिंदगी की यंत्रणाओं को चेतन-अचेतन ढोते लोगों के जीवन में मुक्ति का ख्याल भी मन के तहखाने में दब जाता है। दुनिया के अनुकूल अभिनय करते हुए गुलामी की सीमाओं में ही मुक्ति को अपचयित कर जीने के रास्ते निकालते हैं। स्थिति भेद और स्वभाव भेद के अनुसार पूंछ हिलाने की अलग-अलग बोलियां हैं। मध्य वर्ग की तटस्थता भरी चुप भी उसे किसी एक तरफ खड़ा करती ही है। चुप्पी की भी अपनी भाषा है, जो गुलामी का बदसूरत रूप है इसके बाद पैदा हुई रिक्तता, अपने मनुष्य होने की पुष्टि जरूर करती है।

रचनाकार अपनी निजता को विस्तार देते हुए एक नवीन रूप स्थापना एक नूतन व्यक्ति प्रतिष्ठा की टोह में निकल पड़ता है अपार आकाश के बीच सुदीर्घ फैली पृथ्वी के वृहद वक्ष पर। ‘जीवन की प्रवाहमान दुर्दम आकांक्षा से प्रेरित यह मानवमन उत्कट हो पड़ता है। तन्मय हो जाता है, आत्म विस्मृत हो जाता है। अपने ही सृजन के, अपने ही नाश के प्रेम के आवेशमय अत्युच्च बिन्दु पर यह जड़ चेतन का युद्ध हमारे सारे आध्यात्म का मूल आधार है।’

आजादी के बाद संवेदनशील रचनाकार एक अलग संकट को अनुभव कर रहा था। घर में ,व्यक्ति के मन प्राण में। दूसरी ओर महाजनी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता की अराजकता के दबाव में नामी-गिरामी लोग इनकम टैक्स चोरी करते हैं। नौकरशाह रिश्वतखोरी करता है, व्यापारी शोषण और व्यभिचार करते हैं और सत्ता में बैठा नेता-मंत्री जनता को धोखा देने का षड्यंत्र रचता है। देश के अंदर गहराते सांस्कृतिक, आर्थिक, बौद्धिक खोखलेपन को मुक्तिबोध वैयक्तिक सीमा में नहीं देखते, बल्कि साम्राज्यवादी हितों के बढ़ते वर्चस्व के नीचे औपनिवेशिक दिमागों की घुटनाटेक कार्यवाहियों और नियत के संकटों के रूप में देख/समझ रहे थे।

विपात्र ऐसे ही वैचारिक संकट/संघर्ष से गुजरते मनुष्यों के आत्मसंवाद की कहानी है, जो अपने अंदर चल रही दुविधाओं, आत्मालोचनाओं और ग्लानि से निरंतर गुजरता है, यही कारण है कि बार-बार स्याह अंधेरे में डूबते मन को अगले ही क्षण दिए की टिमटिमाती लौ दिखाई देने लगती है, पूरी कहानी में। विपात्र बुद्धिजीवियों के आत्म केन्द्रित हस्तक्षेपों, उनके आत्ममुग्ध एकालापों, अंर्तविरोधों, उनके काइयांपन, अवसरवादी चरित्र की घटिया राजनीति की क्षुब्धता से भरी कहानी है। अपने डरपोक, स्वार्थी चरित्र में ढके समाज को बदलने के लिजलिजे शब्दाडंबर में डूबे ये वर्ग छद्म सामुदायिकता, सैर सपाटा और तफरी में जीवन की पूर्णता को पा लेता है। अंदर से खुदबुदाते समाज में रहकर भी एक अत्यंत तीव्र निस्संगता और अजनबीपन महसूस करता है। ये महफिलें जो शाम पांच बजे से लेकर रात के बारह-एक बजे तक चलती रहतीं, उस अभाव का परिणाम थीं, जिसे अकेलापन कहते हैं। अपने को

‘एक अटपटी घटना’ कहानी नौकरशाही की ऐसे ही गुलाम दिमागों की कहानी है। गुलामी की नब्ज को दोस्तोवस्की ने बचपन में ही पकड़ लिया था। ‘उन्हें प्रताड़ित करना, आदेश देना बंद करो, वे अपनी पीठ सीधी करेंगे और संवेदनशील मनुष्य हो जायेंगे, जो अपनी गहराइयों में वे हैं।’ दोस्तोवस्की मनुष्य के अंर्तमन की यातनाओं के ख्याल से आक्रांत थे।

यह कहानी अभिजात्य वर्ग के तीन उच्चाधिकारियों के छोटे से समारोह से शुरू होती है। दो अधिकारी साफ तौर से यह स्वीकार करते हैं कि वे मानवीयता निभा नहीं पायेंगे, किन्तु ईवान इल्यीच मानवीयता को निभाने का दावा करता है। रईसों के विद्यालय में उसने शिक्षा पाई थी और ‘बेशक वहां से थोड़ा ही ज्ञान प्राप्त किया था, फिर भी उसने नौकरी में सफलता प्राप्त कर ली और जनरल के ओहदे तक पहुंच गया था। मेरी दृष्टि में मानवीयता ही मुख्य हैं, यह याद रखते हुए अपने मातहतों के प्रति मानवीयता कि वे भी इंसान हैं। मानवीयता से ही सब कुछ की रक्षा होगी और सब कुछ ठीक हो जायेगा।’ मानवीयता यानि मानव प्रेम।

जारशाही से आजाद रूस, शिक्षित वर्ग में ऊंचे पदों पर पहुंचने की होड़ लगी है। आभिजात्यपन और नौकरशाही की दौड़ में जीत गये, अभी-अभी बने जनरल ईवान इल्यीच आसमान में उड़ने की पींगे भरता नौजवान, अपनी वाह-वाही, प्रशंसा उसे ऊर्जा से भर देती और अपनी मंजिल तक न पहुंच पाने की जरा सी भी नाकामयाबी उसे व्यर्थता बोध से भर देती। यानि पद, पैसा, प्रतिष्ठा उसकी धमनियों में रक्त संचार पैदा करते और बढ़ाते। छद्म लोकहितवादी बुुर्जुआ वर्ग के ये चरित्र दरअसल दुनिया कचरित्र दरअसल दुनिया को अपनी शर्तों पर बेहतर बनाने के मनोकूल सपनों में डूबे, समाज में बिखरे मिलते हैं। इस अंत तक पहुंचने के पूर्व निम्न मध्यमवर्गीय परिवार के आर्थिक, सांस्कृतिक, मानसिक भूगोल से गुजरना बहुत रोचक किन्तु उदासी से भरा है।

दरअसल यह कहानी व्यवस्था और जन (आम आदमी) के बीच की कहानी है। एक अपमानित कर रहा है, एक जो हो रहा है, जिसके पीछे खड़ा है साम्राज्यवादी स्याह पहाड़ जो सबको धकेल रहा है। जिसके नीचे गुलामी सा जीवन जीते लोगों की अपार भीड़ है। उस भीड़ के करुण पक्ष की कहानी कहने वाले रचनाकार हैं दोस्तोवस्की और मुक्तिबोध। मानव की अवमानना को निरूपित करने के लिए दोस्तोवस्की मानव आत्मा में वह गहनताएँ व्यक्त करता है, जिनकी कल्पना भयानक है। उसके चरित्र हर तरह के स्वाग्रह के विकृत रूप को प्रदर्शित करते हैं। किसी मध्यवर्गीय या मध्यवर्गीय सामंती समाज में (19वीं शती के रूस की भांति) और अधिक स्पष्ट साम्राज्यवाद के काल के पूंजीवादी समाज में जहां मानव की (या पूरे राष्ट्र तक की) अवमानना ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। वहां दोस्तोवस्की द्वारा उद्घाटित मनोवैज्ञानिक अवस्था विशेषतः तीक्ष्ण है।

मुक्तिबोध की कहानी क्लॉडईथरली जो हिरोशिमा नागासाकी पर बम बरसाने वाले हवाई जहाज का पायलट है, प्रतीक रूप में पूरी कहानी का केंद्रीय चरित्र है। बर्बर नरसंहार के बाद क्लाड ईथरली की अंतरात्मा बेचेन हो उठती है। मुक्तिबोध इस बेचैनी को हर उस संवेदनशील कलाकार में पढ़ते हैं, जो कुछ कहना चाहता है, परन्तु कह नहीं पा रहा है। छद्म महानताओं के तमगे आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। सही मायने में राष्ट्रीयता की विकृत सांस्कृतिक अवधारणा मनुष्यता के उग्र स्वरों को तो फूटने ही नहीं देती, हल्की सी बुदबुदाहट को भी नकारती हैं, जिस तरह आज, पृथ्वी पर युद्ध को खत्म करने की आकांक्षा रखने वाले लोग कारावासों में फेंक दिए जाते हैं, पागल करार दिए जाते हैं। हिंसा, युद्ध, मृत्यु से बजबजाती दुनिया का सच और इससे मुक्त प्रेम से भरी मानवीय दुनिया के आकांक्षी संवेदनशील मनुष्य के द्वंद्वों की पड़ताल है ये कहानी, जिसमें छुपा व्यंग्य बोध अंदर संत्रास पैदा करता है। ‘आजकल हमारे अवचेतन में हमारी आत्मा आ गयी है। चेतन में स्वहित और अधिचेतन में समाज से सामंजस्य का आदर्श, भले ही वह बुरा समाज क्यों न हो। यही आज के जीवन विवेक का रहस्य है।’

क्लाड ईथरली के आत्मसंत्रास को मुक्तिबोध मनुष्य के अंदर बची हुई बेचैनी और पश्चाताप की तरह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संवेदनात्मक अभिप्रायों के साथ कहानी का विषय बनाते हैं, जो कहानी की अंर्तवस्तु को पुर्नरचना की प्रक्रिया से जोड़ देती है। यानि भोगे जाने वाले जीवन से जीवन की पुर्नरचना का सारतः एक होकर भी उससे अलग होना और अलग होकर भी सारतः एक होना। ‘विशिष्ट से सामान्य में रूपांतरित करने की प्रक्रिया जो अनुभूत सत्य को सारभूत एकात्मकता में बदल देता है। इस तरह वास्तविक जीवन से पुर्नरचित जीवन का जो सारभूत अभेद है, जो सारभूत एकात्मकता है, उससे कथाकार सामान्यीकरण की ओर बढ़ जाता है, जिसके मूल में लोकानुभूति से संप्रक्त मानस का उदात्तीकरण है। ‘इस तरह वैयक्तिक अनुभूतियां साधारणीकृत हो लोकानुभूति का हिस्सा बन जाती हैं।’

हिरोशिमा पूरी तरह ध्वस्त हो गया क्लाडइथरली अपनी कारगुजारी देखने उस शहर गया, उस भयानक बदरंग बदसूरत कटी लाशों के शहर को देखकर उसका दिल टुकड़े-टुकड़े हो गया उसे पता नहीं था कि उसके पास ऐसा हथियार है और उस हथियार का यह अंजाम होगा। उसके दिल में निरापराध जनों के प्रेतों, शवों, लोथड़ों, लाशों के कटे- फटे चेहरे तैरने लगे उसके हृदय में करुणा उमड़ने लगी। उधर अमरीकी सरकार ने उसे इनाम दिया और वह वार हीरो हो गया, लेकिन उसकी आत्मा कहती थी कि उसने पाप किया जघन्य पाप किया। उसे दंड मिलना ही चाहिए। वह वॉर हीरो था, महान था, क्लाड इथरली महानता नहीं, दंड चाहता था..। आत्मग्लानि और बेचैनी को लिए आत्महंता क्लाड इथरली इस अपराध बोध से मुक्त होना चाहता है, कहानी एक विषादमय लय के साथ आगे बढ़ती है। मुक्तिबोध निराशाओं, उदासियों के बीच संभावनाओं में जीने वाले कथाकार हैं। इथरली के इस अपराध बोध को फेंटेसी के रास्ते आम-आदमी एवं बौद्धिक समाज के संवेदनशील वर्ग के साथ खड़ा कर देते हैं। ‘हमारे अपने मन हृदय मस्तिष्क में ऐसा ही एक पागल खाना है, जहां हम उच्च पवित्र और विद्रोही विचारों और भावों को फेंक देते हैं जिससे कि धीरे-धीरे या तो वे खुद बदल कर समझौतावादी पोशाक पहन सभ्य भद्र हो जायें यानी दुरुस्त हो जाएँ या उसी पागलखाने में पड़े रहे।’ सामाजिक अनुकूलन की गहन प्रक्रिया से गुजरती दुनिया, जो आदमी आत्मा की आवाज कभी-कभी सुन लिया करता है और उसे बयान करके छुट्टी पा लेता है, वह लेखक हो जाता है, आत्मा की आवाज को लगातार जो सुनता है और कहता नहीं ,वह भोला-भाला-सीधा-साधा बेवकूफ है, जो उसकी आवाज बहुत ज्यादा सुना करता है और वैसा करने लगता है। समाज विरोधी तत्वों में यों ही शामिल हो जाया करता है, लेकिन जो अपनी आत्मा की आवाज जरूरत से ज्यादा सुन कर हमेशा बेचैन रहा करता है और उस बेचैनी में भीतर के हुक्म का पालन करता है, वह निहायत पागल है, पुराने जमाने में संत हो सकता था, आजकल उसे पागलखाने में डाल दिया जाता है।’

वहीं एक बहुत बड़ा वर्ग धीरे-धीरे परिस्थितियों से अनुकूलित हो, सत्ता प्रायोजित प्रेम और करुणा का समर्थक बन अंध राष्ट्र भक्ति का पुख्ता प्रचारक बन जाता है। इस तरह सत्तागत हिंसा देश की सुरक्षा की गारंटी बन पवित्रता का जामा पहन लोकहित में तब्दील हो जाती है। पाप और पुण्य में फंसी ये वैचारिक हिंसाएं समाज को शताब्दियों पीछे घसीट ले जाती हैं। हमारे यहां आधुनिक सभ्यता में गहरी खामोशी है सबको महानगरों में बिना कहे मालूम है कि वे सभ्य अमरीका के लघु मानव बनते जा रहे हैं जो अमेरिका की नकली संस्कृति या सभ्य कालोनियां अपने ड्राइंग रूम या अपने महानगरों या उद्योग केंद्रों में बस रहे हैं वे लघु मानव है वे जनसाधारण थोड़े होना चाहते हैं लघु मानव जनसाधारण से ऊंचा होता है।’

यह आजादी के बाद का संकट है जहां बुद्धिजीवी सुविधा परस्ती, आत्मसुख, आत्मोपलब्धि के शिकार हो गए। विवेक कहीं खो सा गया अनुत्तरित सन्नाटा समाज में पसरता चला गया हम मूल प्रश्नों को छोड़ इर्द-गिर्द भटकते रहे आधुनिक दुनिया का यह क्षुब्ध रूप था, जहां घुटन है परायापन है भयाक्रांत मानस है अजीब जल्दबाजी है पाने की नहीं, हड़पने की। पूंजीपतियों की मुट्ठियों में समुदाय का बढ़ता आयतन। आजादी के तत्काल बाद का यह निराशाजनक दृश्य सम्मुख था, जो कहानी नहीं थी सच था। ‘मैं स्वस्थ मन से आत्मसंघर्ष करता रहा पर एक व्यक्ति का आत्म संघर्ष पूरे मध्य वर्ग में बढ़ते हुए गलत रुझान को रोक नहीं सकता। यही मेरे समय का आधुनिकता बोध का संकट है।’ आत्म निर्वासन जब मनुष्य अपने-आप को निर्वासित, पराया, अलग पाता है। मुक्तिबोध की कहानी उस आत्मनिर्वासन की ही कहानी है, जब पूंजीवादी तंत्र के सम्मुख एक समूचा मनुष्य उसकी संवेदनाएं, उसकी भावुकतायें शून्य में बदल गई। यह आत्म निर्वासन मन के अंदर घटित होने वाली कोई मनोवैज्ञानिक परिघटना भर नहीं, उत्पीड़ित समाज का निर्विकल्प सच है ‘और फिर हम दोनों के बीच दूरियां चौड़ी होकर गोल होने लगी। हमारे साथ हमारे ‘सिफर’ भी चलने लगे अपने-अपने शून्यों की खिड़कियां खोल कर मैंने हम दोनों ने एक-दूसरे की तरफ देखा कि आपस में बात कर सकते हैं या नहीं?’ मुक्तिबोध की कविता बढ़ते-बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते-चलते कहानी। यही कारण है कि कहीं भी मुक्तिबोध अनुपस्थित नहीं।'()फ्योदोर दोस्तोवस्की और मुक्तिबोध अपने उलझे स्वप्न चित्रों की यात्राओं से ही मनुष्य की यथार्थ भावनाओं की कथा कहते हैं।

हमारी आजादी शब्दों में, संविधान में, कानूनों में ही सीमित है जीविकाएं हमें अघोषित रूप से गुलाम बना देती हैं, जहां अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हम खो देते हैं हम अपने श्रम के साथ-साथ विचार, अभिव्यक्ति और समय भी बेचने बाध्य हैं। अन्यथा जीविका हाथ से जाते देर नहीं लगती। देश ने पूंजीपतियों की अधीनता स्वीकार की उस वर्चस्व की चमकीली सतह के नीचे अंधेरे में डूबी आत्म निर्वासित दुनिया अपने आप से जुदा अपने आप से दूर होती गई पर यह मुक्ति नहीं थी। आजादी के बाद संवेदनशील बौद्धिक यकायक अपने अनुपयोगीपन के ख्याल से थर्रा उठा था बदले हुए सत्ता चरित्र ने क्रांति का स्वप्न लिए बैठे लोगों के भयमुक्त इरादों को धकिया कर ठेल दिया था। इस व्यक्ति पूजक समय में बहुत बड़ा वर्ग आइसोलेशन का शिकार हुआ। सभ्यता, प्रेम और सांप्रदायिकता के विराट भाव की जगह संत्रास, घुटन लेने लगी जहां से गहरी चुप्पी ने आकार ग्रहण करना शुरू कर दिया था ‘प्रत्येक आकर्षण इश्क नहीं है यह मैं समझता हूं मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि जिंदगी क्यों है। महीने में तनख्वाह मिलते ही मैं अपनी भाभियों दोस्तों की पत्नियों और उनके बच्चों को खिलौने ला देता हूं खिलौने देकर भी कोई संतोष नहीं होता आखिर अंदर के खालीपन को भरने के लिए ही तो यह सब किया गया है।’ अगर जिंदगी मन बहलाव है तो बाज आया ऐसे मन बहलाने से क्योंकि इस तरह का बहलाव सिर्फ खालीपन और उदासी छोड़ जाता है। जीवन में यदि केंद्र ना हो तो बड़ी भारी कोलाहल भरी भीड़ में रहते हुए भी आप अकेले हैं और यदि वह है तो रेगिस्तान के सूने मैदानों में भी सहचरत्व प्राप्त है और जिंदगी हरी भरी है।’

निष्कर्ष

ये रचनाकार जिस समय लिख रहे थे वह समय संदर्भ महत्वपूर्ण हैं। दोस्तोवस्की ‘जारशाही’ की आक्रामकता के बीच पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव के साथ बदली हुई सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों को अभिव्यक्ति दे रहे थे जहां ‘गुलामी’ थी, अभिव्यक्ति की परतंत्रता थी, समाज के चेतस कहे जाने वाले वर्ग की भयाकुलता थीं समझौता परस्ती थी , साहित्यिक दुनिया की संकीर्ण, चिरौरीभरी गला काट स्पर्धा थी तो लगातार भूख, अभाव, अपमान, और अभिजात्य वर्ग की छद्म उदारता भी थी, जहां उन्हें रहना सजा से कम नहीं था। ‘दोस्तोवस्की चमकीले कमरों से बचते थे, घर लौटने पर वे अपने को सोफा पर फेंक देते और अपने साथियों की ईर्ष्या के बारे में सोचते, गोष्ठियों में अपने अपमान के बारे में सोचते। साहित्य की दुनिया के तलछट। हिम्मत है तो सामने से वार करें, लेकिन पीठ में छुरा भोंकने से बख्शें। पुश्किन ने कटाक्ष करते हुए लिखा था ‘तुम्हारे लिए तुम्हारा बर्तन अधिक कीमती है, क्योंकि इसमें तुम्हारा भोजन पकता है- ‘चीख कर दोस्तोवस्की ने कहा था’ बिल्कुल जरूरी है न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि मेरे परिवार के लिए बल्कि सभी के लिए। कला के सौन्दर्य पर मुग्ध होने के पहले मैं इसमें खाना पकाता हूं। मेरा कर्त्तव्य है कि सबसे पहले सामंतों-शोषकों के खिलाफ अपना और अपनी जनता का पेट भरूं।’

संवेदनशील कलाकार की यह आत्मीय जिद थी उनकी प्रतिबद्धता थी, जिसे उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाया। रोजमर्रा के जीवन की हर घटना में उन्हें अनेक संकेत दिखते थे अच्छे-बुरे, जिनके साथ लगातार उनका मानसिक द्वंद्व चलता, ये संकेत दरअसल तीव्र आवेश से भरे सृजन के क्षण थे। वे उन अंतरिम क्षणों में मूर्छित हो जाते, भयानक यातना से गुजरते ये सृजन के अप्रतिम मानवीय क्षण थे, जब वे एक साथ भौतिक और पारलौकिक अनुभूति की गहन संवेदनाओं के बीच होते। यह दोस्तोवस्की के संपूर्ण लेखन की मूलभूत कुंजी है। उनकी कहानियों के चरित्र यहीं से जन्म लेते हैं, घोर अनैतिक, अविश्वसनीय, चालाक, षड्यंत्रकारी और बहुत बुरे। क्योंकि वो मानते थे- पाठक को हंसाने के साथ उसके हृदय को छूना, उसे आंसुओं के बीच मुस्कुराने को मजबूर करना। एक लेखक के लिए जरूरी है।

मुक्तिबोध स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता को ढूंढ़ता, मनुष्य की गरिमा को खोजता, लंपट उठाईगीर सभ्यता के बीच गुम हो गए ईमानदार आदमी को खोजता, हिरास थका हुआ, उदास कर देने वाला रचनाकार है। ‘क्या मैं जिसे आधुनिक भारत की ट्रैजिडी की कविता कहता हूं- यह फेंटेसी उसी की अधूरी कथा या मिथ नहीं है? मेरे भीतर भी सपनों का एक भारत बंद है, एक द्वार-द्वार बिलखता भारत वर्ष अधूरा छटपटा रहा है।’

‘जो है उससे बेहतर चाहिए इस समाज को साफ करने के लिए मेहतर चाहिए’ कहने वाले मुक्तिबोध समाज में निहित गंदगियां जो जीवन-मूल्य की तरह जिंदगियों से अभिन्नता के साथ जुड़ गई थीं से निटपने का स्वप्न भर नहीं पालते, आत्ममूल्यांकन से भी गुजरते हैं- क्या ‘मैंने अभी तक नौजवानी के अपने दिलो दिमाग की ताकत को बिजली में रूपांतरित किया है? क्या मैंने बंजर धरती की जिंदगी में इश्क और इंकलाब की रूहानियत की फसल खड़ी की है? दिलो दिमाग की ताकत को मानवीय बिजली में रूपांतरित करने वाला बिजलीघर कहां है?’ मुक्तिबोध के समय संदर्भों में विभाजन की त्रासदी, एक भयानक, विदीर्ण करने वाले सच की तरह उपस्थित है। इसके बावजूद मुक्तिबोध के साहित्य में इसकी अनुपस्थिति के कारणों को खोजना होगा। सम्भवतः इस तथ्य का आंकलन करने के लिए भिन्न दृष्टिकोण से तत्कालीन समय को समझने की जरूरत है।

मुक्तिबोध गहरे बादलों के बीच चमकते सूर्य की तलाश निरंतर करते रहे, उन्हें जीवन पर विश्वास था,उन्हें पता था कि ये बेचैन चमकते हीरे इस व्यवस्था और समाज में तिरस्कृत हैं- अच्छे आदमी क्यों दुख भोगे- इतने नेक आदमी और इतने अभागे! दुनिया में बुरे आदमियों की संख्या नगण्य है, अच्छे आदमियों के सबब जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है। वह जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं। मैं मानसिक रंगों के पीछे पागल हो जाता। धूप की गहराई या घनापन इतना अधिक हो जाता है कि उसको छोड़कर अपनी वस्तु प्राप्त कर लेना सरल काम नहीं है। किन्तु साहस और रोमांच गुलिवर की यात्रा सा होता है घनेपन को छेदने की हिम्मत करता कोलंबस का साहसिक अभियान होता है। छेदने की हिम्मत करना इतना आकर्षक उन्मादक होता है। यह मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया थी, जो मन के अतलांतो पर चलती, किन्तु खड़ी जमीन पर होती। इस सघन प्रक्रिया के दौरान वे जिस मानसिक आवेग और उत्तेजना से गुजरते, वही उनके अंतरिम सृजन के क्षण होते, जो पूरी तरह से थका देने वाले तार-तार कर देने वाले क्षण होते, परन्तु यही थकान नवोन्मेष से भर भी देती।‘कविता लिखने के बाद जो भयानक मनःस्थिति मुझे ग्रस्त कर लेती है उसका तर्जुबा बहुत कम लोगों को है। मैं उस प्रतिभा रूप के पीछे दौड़ पड़ता हूं, चाहिए, हां चाहिए मुझे वही प्रतिभा चाहिए। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए उस नव्यतर के पास।’

दोस्तोवस्की और मुक्तिबोध की कहानियां आत्मकथात्मक है। मुक्तिबोध के अतिप्रिय रचनाकारों में दोस्तोवस्की शामिल थे। चरित्र का मेरा अध्ययन का तरीका दोस्तोवस्की सा रहा है। हम दोनों दार्शनिक हैं, धुंध के बीच आत्मसंघर्ष किया करते हैं।’

इन लेखकों ने अपने समय की अंर्तकथा को गहन और विस्तृत मैदान पर समझा/देखा और अभिव्यक्त किया। तमाम विवादों, टांग खीचने की ईष्याओं के बीच आर्थिक कष्टों के बीच, प्रतिद्वंद्विता के कटु अनुभवों के बीच भी दोस्तोवस्की ने अपनी रचनात्मक सफलता के शिखर को पाया। जनवरी 1981 की एक रात जब वे अपने डेस्क पर काम कर रहे थे, उनके हाथ से कलम छूट कर शेल्फ के नीचे लुढ़क गई, जैसे ही दोस्तोवस्की ने झुक कर उठाना चाहा, उन्हें गले के ऊपर गर्म उबाल चढ़ता महसूस हुआ, उन्होंने अपने ओंठ पौंछे वह रक्त था यहां से उनकी अंतिम यात्रा का दुखद पक्ष आरंभ हुआ- ‘दो दिन लगातार बिगड़ती हालत के साथ दोस्तोवस्की मृत्यु से जूझते रहे, परन्तु आखिरी सांस तक साहित्य और समाज के बीच पूरी जिंदादिली से रहते-रहते अलविदा कह जाते हैं।’

मुक्तिबोध को जीते जी अपनी विकट प्रतिभा को सम्मान देने वाली न तो साहित्यिक दुनिया मिली, न बौद्धिक दुनिया। ‘पिस गया दो पाटों के बीच ऐसी ट्रेजिडी है नीच’ कहने वाले इस अदभुत रचनाकार ने फासीवादी चेहरा भी देखा पूंजीवाद की विद्रुपता भी देखी और बौद्धिकों का दोगलापन भी…।

मुक्तिबोध ‘अपनी तरफ बढ़ती हुई मृत्यु को साफ देख रहे थे, उससे जिंदगी की जकड़ कम नहीं हुई थी, यह किसी भी तरह जीवन से अटके रहने का घटिया मोह नहीं था। ऐसा नहीं कि जीवन के सारे संदर्भ कटकर सिर्फ आत्ममोह बचा हो। आत्म मोह अंतिम क्षण तक उस आदमी में नहीं आया। वह सिर्फ जीवन संदर्भों में उलझा हुआ था।’इन महान रचनाकारों को व्यवस्था और समाज ने किसी काम के योग्य नहीं समझा, जैसे-तैसे घटिया नौकरशाही की मातहती करते इन्होंने निरंतर आर्थिक कष्टों में जीवन बिता दिया, कितना क्षुब्ध होता है मन ये पढ़कर, कितना शर्मनाक है ये किसी भी स्वस्थ समाज के लिए। मनुष्य को पढ़ने वाले, मनुष्य के सर्वोत्तम सर्जक ने फटे जूतों में पूरी जिंदगी बिता दी, पर वो झुके नहीं। विद्रोह मनुष्य को न सिर्फ रचता है, वह जिंदा होने का संकेत है, वह उसे मानवीय गरिमा भी देता है। मुक्तिबोध भी ‘वे मरे, हारे नहीं’ मरना कोई हार नहीं होती।’

1821 में जन्म और 1881 में मृत्यु महज 60 वर्ष की आयु में दोस्तोवस्की विदा हो लिए- ‘उनकी जिंदगी जैसे अविश्वसनीय घटनाओं और प्रारब्ध का रंगमंच थी, जिसमें गहरी निराशा, विक्षोभ, प्रेम, सौन्दर्य, वंचना, मृत्यु एक के बाद एक गुजरते रहे। अपने आंतरिक जीवन को उन्होंने रूस की अंतरात्मा और नियति से जोड़ दिया। इसी ने उन्हें शक्ति दी कि वे गहन द्वंद्वों से भरे अपने जीवन को महान कथाकृतियों में रूपांतरित कर दें। मानवीय चेतना के जिन अतलांतों में वे उतरे, वह उनके जीवन अनुभवों की परिणति थी।’

1917 में जन्म और 1964 में मात्र सैंतालीस साल की उम्र में बड़ी बेचैनी भरी विदा ली मुक्तिबोध ने। मौकापरस्तों, चाटुकारों के बीच ‘मालवा के पठारों में पैदा हुआ एक मामूली आदमी, जिसने एक मामूली जीवन जिया और एक दुखद मृत्यु में जिसके जीवन की पीड़ाओं का अंत हुआ। कैसे जीवन को बदलने की रचना प्रक्रिया का पाठ बन गया? क्या था उस जीवन में, जिसने सफलता के चक्करदार घेरों की बजाय समाज के रूपांतरण के अग्नि स्फुलिंग अपनी रचनाओं में इकट्ठे किए? भावी क्रांति के अग्निकाष्ठ वह बीनता रहा।’

मन के कीमियागार इन रचनाकारों की रचना एवं रचना प्रक्रिया उनके समय और व्यवस्था को समझने का यह प्रयास है, उनकी जीवन शैली में एकसापन लगभग नहीं था; हां, पर तंबाकू की गंध दोनों को मोहती थी।

संदर्भ

- दोस्तोवस्की: हेनरी त्रेनेट: अनुवाद,वल्लभ सिद्धार्थ

- फयोडोर दोस्तोवस्की:कहानियां: रदूगा प्रकाशन,अनुवाद- डॉ मधु

- मुक्तिबोध की आत्मकथा: विष्नुचंद्र शर्मा

4- वही

5- परसाई रचनावली:3

6- विपात्र

7- मुक्तिबोध रचनावली -3,4,5

8 -. E पत्रिका- रचना कार से

9- मुक्तिबोध:काठ का सपना